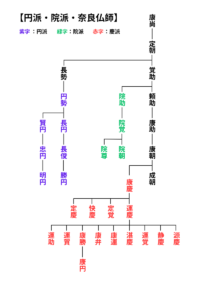

慶派の仏師の関係は、言葉だけではなかなか理解できません。

そこで、系図でわかりやすく紹介。

慶派の仏像の特徴や代表的な作品を解説します。

また、慶派の源流をたどり、ライバルの仏師グループだった「院派」(いんぱ)と「円派」(えんぱ)との関係も解説していきます。

慶派仏師の系図

慶派とは?

「慶派」(けいは)というのは、平安末期以降の仏師の一派のことです。

上の系図を見ると、奈良仏師の非主流派だった康慶(こうけい)から始まります。

なぜ慶派と呼ばれるかというと、多くの仏師の名前に慶の字のつくことが多いからです。

康慶からは有名な弟子が輩出しました。

運慶、快慶、定覚(じょうかく)、定慶らです。

「聞いたことがある名前!」と思った方も多いでしょうね。

運慶は康慶の息子です。

慶派は、力強く写実的なリアリティがある仏像作品で仏師界のメインストリームへ躍り出ました。

東大寺南大門の金剛力士像(仁王像)が有名ですね。

運慶には6人の息子がいて、みな仏師になりました。

湛慶(たんけい)、康運(こううん)、康弁(こうべん)、康勝(こうしょう)、運賀(うんが)、運助(うんじょ)の6人です。

康運には康円という弟子がいて、また、系図には記載していませんが、快慶には行快(ぎょうかい)、長快(ちょうかい)、栄快(えいかい)といった弟子がいました。

14世紀になると、康誉(こうよ)や康俊(こうしゅん)といった仏師が奈良の興福寺大仏師職や京都の東寺大仏師職を受け継ぐとともに、京都の七条仏所(しちじょうぶっしょ)を拠点として、江戸時代まで仏像界の主流でありつづけました。

慶派の仏像の特徴とは?

慶派の仏像の特徴とは、ズバリ、躍動感と写実的なリアリティです。

慶派が登場するまでの平安時代の仏像といえば、温和でおだやかな表情で静かに鎮座するような様式でした。

宇治平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像が、その代表です。

これは定朝(じょうちょう)が定式化した「定朝様」(じょうちょうよう)と呼ばれる様式で、朝廷や藤原氏の好みに合わせて造られていました。

しかし、康慶以降の慶派では、平安時代以前の天平時代の、写実的で力強い仏像の作風をベースにしつつ、今にも動き出しそうな躍動感あふれる格好の、人間の身体をリアルに表現した〝人間らしい〟仏像が造られていきました。

とりわけ、慶派の仏像の特徴として挙げられるのが「玉眼」(ぎょくがん)です。

水晶を目の形に削り、彩色して仏の目の部分にはめ込んだものですが、人間の眼そっくりで、まるでほんとうに生きていて、見つめられているかのようなリアリティを感じさせます。

ただし、慶派のなかでもっとも有名な運慶は、すべての仏像を玉眼にしていたわけではなく、木を彫り出して表現する「彫眼」(ちょうがん)も併用していました。

如来や菩薩の場合は彫眼が多く、明王や天部の場合は玉眼が多いのです。

如来や菩薩が彫眼なのは、人間との違いを表現する意図があったのではないでしょうか。

ともあれ、こうした特徴をそなえた慶派の仏像は、勢いが盛んになりつつあった東国の武士たちに受け入れられていったのでした。

慶派を代表する作品は?

慶派の代表作として挙げられるのは、次の作品です——

| 不空羂索観音像 | 興福寺南円堂 | 康慶 |

| 四天王像 | 興福寺南円堂 | 康慶 |

| 法相六祖坐像 | 興福寺南円堂 | 康慶 |

| 阿弥陀如来坐像 | 願成就院 | 運慶 |

| 不動明王立像 | 願成就院 | 運慶 |

| 二童子立像 | 願成就院 | 運慶 |

| 毘沙門天立像 | 願成就院 | 運慶 |

| 大日如来坐像 | 円成寺 | 運慶 |

| 南大門 金剛力士立像(阿像、吽像) | 東大寺 | 運慶、快慶 |

| 俊乗堂 俊乗上人(俊乗房重源)坐像 | 東大寺 | 運慶 |

| 北円堂 弥勒如来坐像 | 興福寺 | 運慶 |

| 北円堂 無著菩薩・世親菩薩立像 | 興福寺 | 運慶 |

| 八大童子立像 | 金剛峯寺 | 運慶 |

| 阿弥陀如来像 | 浄土寺 | 快慶 |

| 文殊菩薩騎獅像 | 安倍文殊院 | 快慶 |

| 千手観音坐像 | 蓮華王院 | 湛慶 |

| 天燈鬼・龍燈鬼立像 | 興福寺 | 康弁 |

| 空也上人像 | 六波羅蜜寺 | 康勝 |

| 維摩居士坐像 | 興福寺 | 定慶 |

| 金剛力士像 | 興福寺 | 定慶 |

これらのなかでも、慶派の作品を象徴する代表中の代表が、運慶と快慶が合作した、東大寺南大門の金剛力士立像です。

口を開けた阿形(あぎょう)の像と、口を閉じた吽形(うんぎょう)の像の2体で1セットの金剛力士像(仁王像)は、筋骨隆々でマッチョな体型、しかも8メートルを超える高さからすさまじい形相で人間を見下ろし、にらみつけています。

小さな子どもが見たら泣き出してしまいそうな迫力があります。

修学旅行で見た方も多いのではないでしょうか。

まさに、この金剛力士立像に、躍動感と写実的なリアリティの双方を併せ持つ慶派の仏像の特徴が存分に表現されていると言えるでしょう。

▼金剛力士像について知りたい方は、こちら↓↓↓

慶派の源流は?院派、円派との関係は?

慶派の源流をたどると、康尚に行き当たります。

仏師の系譜は、その康尚から定朝を経て、院派、円派、奈良仏師に分かれ、慶派は奈良仏師の系譜から誕生しました。

その流れを解説します。

康尚

平安時代初期の仏師たちは、東大寺、東寺、醍醐寺など、大きな寺に所属して活動していました。

しかし、しばらくすると、所属する寺以外の造仏も請け負うようになり、さらには、所属する寺から独立する仏師も現れました。

今風に言えば、〝フリーランス仏師〟でしょうか。

その1人に、康尚(こうじょう:生没年不明だが西暦1000年をまたいで生きた)という仏師がいました。

康尚は、自前の工房を持ち、有力貴族や有力寺院の仏像を制作しました。

ちょうど藤原道長が全盛期のころの仏師で、道長が建立した木幡浄妙寺(こわたじょうみょうじ)や九体阿弥陀堂(無量寿院)をはじめ藤原氏の寺院や朝廷のために造仏しています。

この時期の仏師のなかでは飛び抜けて活躍した仏師のようです。

なお、現在において康尚の仏像作品だと確定しているものはありません。

定朝

康尚の子と考えられるのが、定朝(じょうちょう:?〜1057)です。

藤原道長が建立した法成寺の造仏で評価され、「法橋」(ほっきょう)という3番目に高い僧位を与えられました。

公卿・源経頼の日記『左経記』(さけいき)によれば、藤原道長の娘で後一条天皇の中宮だった威子(いし)のお産を祈るために27体の等身仏を造る際、定朝は、自身の部下5人、20人の大仏師、その大仏師1人につき5人の小仏師の合計125人を統率したそうです。

定朝は、それだけ大量の造仏を遂行できるほどの大きな工房を持っていたということがわかります。

仏師界の大物プロデューサーだったんですね。

また、定朝は、興福寺の復興でも重要な造仏を任され、法橋の1つ上の「法眼」(ほうげん)という僧位を与えられました。

仏師に僧位が与えられるのは定朝が初めてで、仏師が当時の社会で認められるようになった証しだと考えることができます。

しかしながら、定朝作だと確実に言える仏像作品は、宇治平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像だけです。

他にどんな仏像を造ったのか、見てみたかったですね。

定朝が造りあげた、おだやかで温和で優美な様式は仏像の定番となり、「定朝様」(じょうちょうよう)と呼ばれています。

定朝亡きあとは、定朝の子・覚助(かくじょ)と、定朝の弟子・長勢(ちょうせい)が中心となり、法成寺(ほうじょうじ)の復興や、白河天皇による法勝寺(ほっしょうじ)の建立において、多くの仏像を制作しました。

院派、円派、奈良仏師

定朝の活動の場所は、(1)藤原氏、(2)藤原氏の氏寺の興福寺、(3)朝廷の3つでしたが、定朝の孫弟子の代になると、この3つの場を分け合うように、仏師は「院派」(いんぱ)「円派」(えんぱ)「奈良仏師」という3つのグループに分かれます。

まず、覚助の子・院助(いんじょ:?〜1108)から続く院覚、院朝、院尊といった名前に院の字がつくグループが院派で、京都を拠点とし、藤原氏関連の造仏を手がけました。

また、やはり覚助の子・頼助(らいじょ:1054〜1119)から康助(こうじょ)、康朝(こうちょう)と続くグループが奈良仏師で、興福寺を拠点とし、興福寺の仏像修理を手がけました。

一方、長勢の弟子の円勢(?〜1134)から続く長円(?〜1150)、賢円といった名前に円の字がつくグループが円派で、京都を拠点とし、白河上皇と密接な関係を築き、院(上皇や法皇の居所)関連の造仏を数多く手がけました。

長円と賢円は鳥羽上皇に重用されたため、12世紀前半は円派の時代でした。

しかし、12世紀後半になると、院派や奈良仏師も、朝廷や、藤原氏に代わって権力の座についた平氏関連の造仏を手がけるようになります。

院派は院尊(1120-1198)を中心に、また、円派は明円(?〜1199頃)を中心にそれぞれ活躍しましたが、優勢なのは院派のほうでした。

一方、奈良仏師は、康朝のあと、おそらくは主流派だった成朝(じょうちょう)と、康朝の弟子だった康慶の、2つの系統に分かれました。

しかし、成朝が早逝したため、康慶に活躍の機会がめぐってきます。

康慶は、1177年、後白河上皇が自身の御所に建立した蓮華王院(三十三間堂)関連の造仏によって法橋(ほっきょう)の僧位を与えられます。

そして、その功績をきっかけに、子の運慶や弟子の快慶などとともに興福寺や東大寺の造仏を手がけ、慶派は仏師の主流派になっていったのです。

このように見てくると、仏師の系譜は、まるで木のように見えてきます。

つまり、康尚と定朝が根となり、そこから院派、円派、奈良仏師という幹が育ち、康慶、運慶、快慶といった枝葉が生えてきたというイメージです。

見方を変えると、慶派の仏師たちは、康尚と定朝から成長の養分をもらっていたということです。

康尚と定朝がいたからこそ、慶派の仏師は誕生したんですね。

▼康慶、運慶、快慶について知りたい方は、こちら↓↓↓

まとめ

- 慶派とは平安時代末期以降の仏師の一派で、康慶から始まる

- 慶派の仏像の特徴は躍動感と写実的なリアリティ

- 慶派のいちばんの代表作品は東大寺南大門の金剛力士立像

- 仏師の系譜は康尚→定朝→院派、円派、奈良仏師

- 慶派は奈良仏師の系譜から誕生