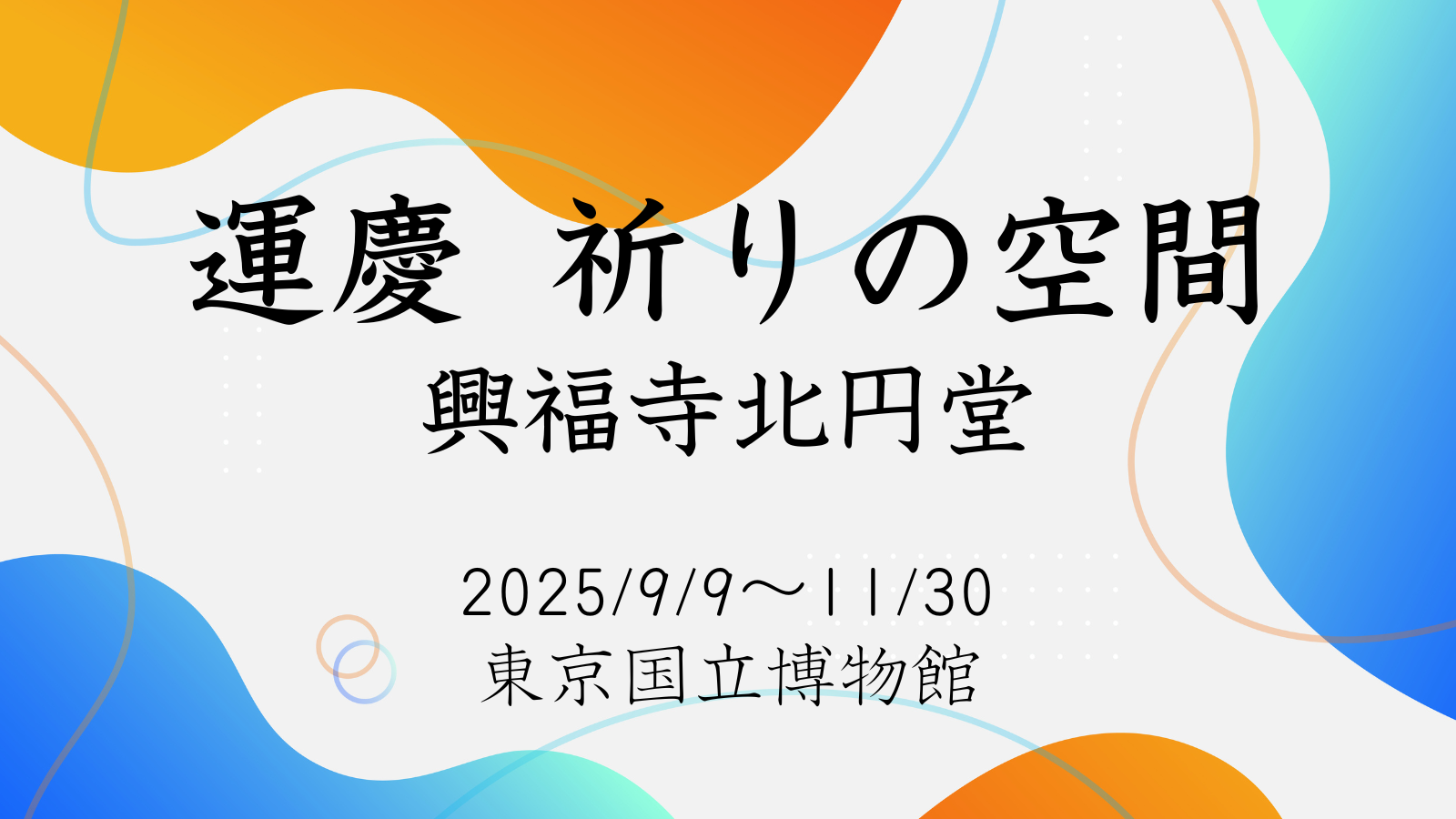

鎌倉時代初期に活躍した運慶率いる慶派が制作した仏像作品を展示する「運慶 祈りの空間—興福寺北円堂」が、2025年9月9日から11月30日にかけて、東京国立博物館で開催されます。

「運慶 祈りの空間—興福寺北円堂」では、運慶作品が7体展示され、ふだんは見ることができない興福寺北円堂の内部が再現されます。

どんな運慶作品が展示されるのか?

興福寺北円堂はどんな建物なのか?

見どころを含め、ご紹介します^^

▼「運慶 祈りの空間—興福寺北円堂」展に行ってきました♪レビューはこちら↓↓↓

運慶展(2025年) は運慶作品7体を展示。興福寺北円堂を再現!

「運慶 祈りの空間—興福寺北円堂」展が東京国立博物館の特別展として、2025年9月9日(火)から11月30日(日)にかけて開催されます。

運慶は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した仏師です。

1180年の南都焼き討ちによって焼失した興福寺や東大寺の復興に尽力しました。

慶派という仏師のグループを率いて、鎌倉時代になってから数多くの仏像を制作したのです。

このうち興福寺北円堂にある国宝7体が「運慶 祈りの空間」展に展示されます。

つまり、「運慶 祈りの空間」展とは、興福寺北円堂のなかを再現しようという試みなのです。

大胆な試みですね!

しかも、音声ガイドを務めるのは、俳優の高橋一生(たかはしいっせい)さん!

こちらも大胆な起用と言えるでしょう。

▼俳優・高橋一生さんが運慶展について語っています!

東京国立博物館はどこにある?アクセスは?

所在地

所在地:東京都台東区上野公園13-9

TEL:03-3822-1111(代表)

開館時間

9時30分~17時00分

ただし、下記の日は、20時00分まで開館(入館できるのは閉館の30分前まで)

- 毎週金・土曜日

- 翌月曜日が祝日・休日の場合の日曜日

- 2025年5月5日(月・祝)

休館日

月曜日

- 月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館

- 2025年12月16日(火)

- 年末年始:2025年12月22日(月)~2026年1月1日(木・祝)

- その他、臨時休館・臨時開館あり(東京国立博物館のホームページで要確認)

公共交通機関によるアクセス

- JR上野駅公園口下車 徒歩10分

- JR鶯谷駅南口下車 徒歩10分

- 東京メトロ銀座線・日比谷線 上野駅下車 徒歩15分

- 京成電鉄 京成上野駅下車 徒歩15分

- 東京メトロ千代田線 根津駅下車 徒歩15分

車によるアクセス

首都高速道路 上野線 上野出入口から5分です。

東京国立博物館には駐車場がないため、近隣のパーキングを利用してください。

- 上野パーキングセンター

- 京成上野駅駐車場

- 上野中央通り地下駐車場

運慶展(2025年)で展示される運慶作品は?

運慶作品①弥勒如来坐像

興福寺北円堂の本尊は弥勒如来坐像です。

像の高さは、141.9cmあります。

弥勒(みろく)如来というのは、弥勒(みろく)菩薩が56億7000万年後に仏となった姿で、釈迦如来の次に現れるとされています。

運慶が指揮を執り、源慶、静慶、運賀、運助、運覚、湛慶、康弁、慶運、康勝ら慶派の仏師が総出で制作しました。

実際に制作の中心となったのは、源慶でした。

実は、弥勒如来坐像は2025年3月末に9ヵ月にわたる40年ぶりの修理を終え、興福寺北円堂に戻されたばかりです。

この「運慶 祈りの空間」展で、リニューアルしたばかりの弥勒如来像をいち早く見ることができるのです♪

ちなみに、弥勒如来坐像の両脇には脇侍として、室町時代に制作された法苑林(ほうおんりん)菩薩像と大妙相(だいみょうそう)菩薩像が従っていますが、この2体は「運慶 祈りの空間」展では展示されません。

▼運慶の作品について知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶作品②無著菩薩立像、世親菩薩立像

無著(むじゃく)と世親(せしん)は、5世紀ごろ、北インドのガンダーラで法相宗の根幹となる唯識思想を確立した兄弟です。

無著が兄、世親が弟です。

弥勒如来坐像の両脇に安置されています。

運慶の監督のもと、無著像は運助、世親像は運賀が担当しました。

無著像も世親像も、高さが190cm以上とデカいです。

私は2017年秋に、「運慶 祈りの空間」展が開かれるのと同じ東京国立博物館で開催された運慶展へ行ったことがありますが、そのときに見た無著像と世親像の大きさに圧倒された記憶があります。

しかし、そうした迫力はありながら、同時に静かなたたずまいをも感じさせる作品でした。

▼運慶の作品について知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶作品③四天王像

四天王とは、広目天(こうもくてん)、増長天(ぞうちょうてん)、持国天(じこくてん)、多聞天(たもんてん)のことです。

多聞天は単体で祀られると、毘沙門天(びしゃもんてん)と呼ばれます。

北円堂のなかにある八角形の須弥壇(しゅみだん)の四方(東南西北)に安置されます。

東方は持国天、南方は増長天、西方は広目天、北方は多聞天が守護します。

4つの像の高さは、135〜140cmです。

小さめですね。

この四天王像は、以前は中金堂にあり、運慶の父親の康慶の作品と推定されていましたが、最近の調査と研究によって、もともとは北円堂にあり、装飾の多さや激しい表情が弥勒如来像や無著・世親像とは趣が異なるものの、運慶の作品だと推定されるようになったため、北円堂に戻されました。

▼運慶の作品について知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶展(2025年)の「運慶 祈りの空間」展で再現する興福寺北円堂とは?

「運慶 祈りの空間」展で再現しようとしている興福寺北円堂とは、どのような建物なのでしょうか?

まず、興福寺は、710年に平城京が開都したと同時期に、藤原不比等(ふじわらのふひと)により建てられました。

創建から1300年以上も経っています。

そして、北円堂は、藤原不比等の一周忌供養のために、元明・元正天皇が長屋王に命じ、721年に興福寺の境内の西隅に建てられました。

しかし、1049年の火災や1180年の平重衡(たいらのしげひら)による焼き討ちによって、2度にわたり焼失してしまいます。

その後、1210年ころに北円堂は再建されました。

奈良時代の建築の特徴を受け継いだ和様建築で、日本に現存する八角円堂のなかでもっとも美しいと評価されています。

また、興福寺に残る最も古い建築物で、国宝に指定されています。

興福寺で国宝に指定されている建物は、他に三重塔、五重塔、東金堂があります。

興福寺は仏像も建物も国宝が多いですね^^

見どころ満載です♪

さて、北円堂の建物は八角形の円堂で、内陣に同じ八角形の須弥壇(しゅみだん)があります。

その須弥壇に、本尊・弥勒如来坐像と、その脇侍である法苑林(ほうおんりん)菩薩像、大妙相(だいみょうそう)菩薩像の2体、無著像と世親像、四天王像の合計9体の仏像が安置されています。

興福寺北円堂はふだん非公開であり、内部の様子を見ることができません。

春と秋に特別開扉される程度です。

約60年ぶりの寺外公開となる「運慶 祈りの空間」展は、北円堂の内部の様子を窺い知ることができる絶好の機会だと言えるでしょう。

「運慶 祈りの空間」展を観に行くのが今から楽しみです♪

まとめ

-

「運慶 祈りの空間—興福寺北円堂」が、2025年9月9日から11月30日まで東京国立博物館で開催される

-

弥勒如来坐像、無著菩薩立像、世親菩薩立像、四天王像の国宝7体が展示される

- 興福寺北円堂は奈良時代の建築の特徴を受け継いだ和様建築で、日本に現存する八角円堂のなかでもっとも美しいと評価されている

-

「運慶 祈りの空間—興福寺北円堂」は、北円堂の内部を再現する試みで、約60年ぶりの寺外公開となる

▼俳優・高橋一生さんが運慶展について語っています!

▼過去の運慶展について知りたい方は、こちら↓↓↓

▼運慶の作品について知りたい方は、こちら↓↓↓