飛鳥時代を代表する人物といえば聖徳太子(厩戸王:うまやとおう)です。

そして、聖徳太子の政治活動を語るうえで欠かせないのが蘇我馬子(そがのうまこ:551-626年)です。

蘇我馬子と聖徳太子は推古天皇のもとで協力し、仏教の興隆や政治改革を進め、日本国家の基礎を築いたとされています。

一方で、蘇我馬子と聖徳太子は次第に対立していったとする説も存在します。

本記事では、蘇我馬子と聖徳太子の関係について、協力説と対立説の両面から徹底的に掘り下げていきます^^

蘇我氏と聖徳太子の驚きの関係とは?

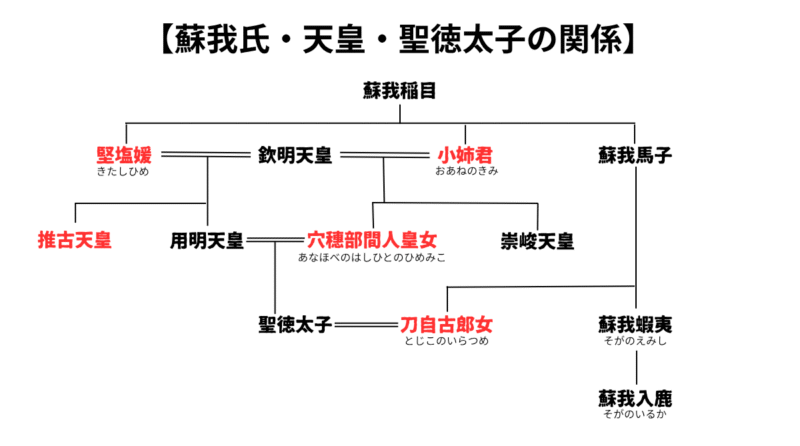

蘇我氏は代々「大臣」(おおおみ)という役職を務め、天皇を補佐してきた有力豪族でした。

蘇我馬子の父・蘇我稲目(いなめ)は二人の娘を欽明天皇の后(きさき)とし、その子孫として用明天皇や推古天皇が誕生します。

用明天皇とその皇女(蘇我稲目の娘の孫)の間に生まれたのが聖徳太子でした。

つまり蘇我馬子は、聖徳太子にとって父方・母方の両方で大おじにあたる存在だったのです。

さらに、聖徳太子は蘇我馬子の娘を妻に迎えており、聖徳太子と蘇我馬子は婿(むこ)と舅(しゅうと)という関係でもありました。

つまり、蘇我馬子と聖徳太子は血縁でもあり姻戚(いんせき)でもあるという強固な関係にあったのです。

蘇我馬子自身は敏達(びたつ)天皇の代に大臣となり、その後も血縁を軸に皇族を天皇に立て、推古天皇の時代まで50年以上にわたり政治の実権を握り続けました。

用明天皇の崩御後には甥(おい)の崇峻(すしゅん)天皇を即位させましたが、思い通りにならなかったため暗殺し、最終的に日本初の女性天皇・推古天皇を擁立しました。

蘇我氏は天皇と深い血縁関係をつくることで、強固な権力基盤を築きました。

結果的に、天皇の即位や退位にまで影響を与えるほどの大きな権力を持ったのは驚きです。

表向きは天皇を補佐する大臣でありながら、実際には皇位継承に介入し、みずからの思惑に沿わぬ天皇を排除することができたということは、天皇の権威をしのぐ存在感を放っていたのだと思います。

まさに政治的画策と血縁戦略が結びついた、日本古代史の権力構造の象徴的な事例だと感じます。

▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓

協力説:蘇我馬子と聖徳太子〝最強タッグ〟の秘密

蘇我馬子と聖徳太子は血縁関係や姻戚としてだけでなく、仏教信仰と政治改革を通じても深く結びついていました。

6世紀半ばに仏教が伝来すると、豪族たちは対応に揺れました。

蘇我氏は積極的に仏教を導入しようとし、物部(もののべ)氏は日本古来の神道を重んじて反対します。

この対立は次第に激化し、587年、蘇我馬子は14歳の聖徳太子を従えて出陣。

物部守屋(もののべのもりや)を討伐しました。

これが「丁未(ていび)の乱」です。

戦中、聖徳太子が四天王像を刻み、勝利を祈願したという伝承が残されています。

この勝利により、仏教は国家の基盤として受け入れられることになりました。

その後、蘇我馬子は仏教を手厚く保護し、日本初の本格寺院「飛鳥寺」を建立します。

朝鮮からの移民である渡来人の技術協力により瓦(かわら)や建築技術が発展し、飛鳥寺は政治と宗教の中心地となりました。

蘇我馬子は新しい文化を積極的に取り入れ、日本を東アジア世界の文明国家へ導こうとしました。

聖徳太子もまた、仏教を広めることで中央集権国家として国を平和に治めようとしました。

仏教推進の同志として結びついた蘇我馬子と聖徳太子は、政治改革の面でも協力し合います。

593年、推古天皇の即位に伴い、聖徳太子は幼帝や女帝に代わってすべての政務をとる摂政(せっしょう)の職に20歳の若さで就任します。

以後、推古天皇・蘇我馬子・聖徳太子の三頭体制で国家運営が進められました。

若い聖徳太子が単独で改革を断行することは難しく、経験豊富な蘇我馬子の支えがあったからこそ「冠位十二階」や「十七条憲法」といった制度改革が実現できたと考えられています。

この時代、国内に大きな内乱はなく、安定した治世が続きました。

これは蘇我馬子と聖徳太子の協力関係が機能していた証(あかし)だと言えるでしょう。

蘇我馬子と聖徳太子の結びつきは「仏教信仰」という共通基盤の上に成り立っていたのですね。

ただし、仏教受容のために武力討伐という手段に加担したことは、聖徳太子の穏やかなイメージからすると意外です。

とはいえ、蘇我馬子の後ろ盾がなければ、聖徳太子の構想する改革や文化受容は実現できなかったはずです。

蘇我馬子と聖徳太子の協力関係は不可欠であり、2人は最適なパートナーとして〝最強タッグ〟を組んでいたのだと思われます。

▼冠位十二階が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓

▼十七条憲法について超わかりやすく解説!こちらをクリック↓↓↓

対立説:蘇我馬子と聖徳太子の〝密月〟の終焉

蘇我馬子と聖徳太子は協力関係にあった一方で、やがて政治的に対立したとする説があります。

蘇我馬子は強引な手法で政権を握り、推古天皇は蘇我馬子を抑えるために聖徳太子を摂政に任じたとも考えられます。

しかし実際には、蘇我馬子が主導し、聖徳太子を利用していたとも言われています。

豪族としての利害を守りたい蘇我馬子と、天皇中心の国家を目指す聖徳太子は必然的に衝突する方向に進みました。

その象徴が、605年の斑鳩宮(いかるがのみや)への移住です。

斑鳩は外交の要所であり戦略的移住とも解釈できますが、聖徳太子が飛鳥の権力中枢から距離を置いたのは、蘇我馬子との政争に敗れたためだった可能性が指摘されています。

晩年、聖徳太子は仏教への信仰を深めましたが、その背景には「丁未の乱」や崇峻天皇暗殺に関わった自責の念があったとされます。

伝承によれば、聖徳太子は蘇我馬子を批判し、「報いは免れない」と語ったとも伝えられています。

622年の聖徳太子の死は病死説が有力ですが、蘇我馬子による暗殺説も語られており、蘇我馬子と聖徳太子の対立を背景に生まれた説だと推測されます。

一方で、晩年の聖徳太子が蘇我馬子を直接的に排除しようとしなかった点に、現実的な判断と心のあり方の転換が感じられます。

豪族として圧倒的な実権を握る蘇我馬子に対し、まともに対立しては勝ち目がないと悟っていたのかもしれません。

また、政治よりも仏教への信仰に専念することで、精神的理想を追求しようとした姿勢がうかがえます。

いずれにしても、聖徳太子は権力争いそのものから距離を取ろうとしていたのではないでしょうか。

こうして蘇我馬子と聖徳太子の〝蜜月〟(みつげつ)は終わりを迎えたように私には思われます。

まとめ

蘇我馬子と聖徳太子は、日本の国家の礎を築いた立役者です。

蘇我馬子と聖徳太子の協力によって政治改革や仏教推進が進み、安定した治世が実現しました。

しかしその一方で、強硬な蘇我馬子のやり方に対する聖徳太子の不信感や、権力強化を狙う蘇我馬子の思惑と天皇中心国家を目指した聖徳太子の理想とのあいだに軋轢(あつれき)があったとも考えられます。

つまり、蘇我馬子と聖徳太子の関係は協力と対立の両面を併せ持つ複雑なものだったと言えるでしょう。

協力と対立を繰り返しながらも、ときに命を懸け、ときに相手を利用し合い、混沌の時代を切り開いていったのです。

暗殺やクーデターが日常のように起こる中で、日本という国の礎を築いた2人の姿は、まさに光と影を併せ持つ歴史の象徴と言えるでしょう。

私たちは今、蘇我馬子と聖徳太子の足跡から、〝理想と現実のはざまでどう生き抜くか?〟という問いを見出すことができるのではないでしょうか。

▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓