この記事では、2024年以降に開催された円空展をアーカイヴ的にまとめています。

2024年、2025年は、江戸時代の仏師・円空がつくった円空仏を展示する円空展が、あべのハルカス美術館、三井記念美術館、美術館「えき」KYOTOで開催されました。

以下、開催日時が最近の円空展から降順でご紹介します。

円空展(2025年)

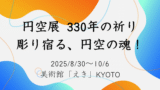

円空展 330年の祈り 彫り宿る、円空の魂!(美術館「えき」KYOTO)

2025年8月30日(土)から10月6日(月)まで、美術館「えき」KYOTOで、「円空展 330年の祈り 彫り宿る、円空の魂!」が開催されます。

円空の没後330年の節目に、その足跡と芸術性を多角的に紹介する展覧会です。

展示作品は、造像時期が最初期から晩期までと幅広く、関西初お目見えの仏像が多いというのが特徴です。

展示の構成は、円空の活動期の前半にあたる、みずからの悟りの境地を追い求めた「上求菩提」(じょうぐぼだい)の時期と、活動期後半に庶民を仏の道へ導き救済をめざした「下化衆生」(げけしゅじょう)の時期に分けられています。

出品作品など詳細は、下記リンク先で紹介しています↓↓↓

特別展 魂を込めた円空仏――飛騨・千光寺を中心にして(三井記念美術館)

2025年2月1日から3月30日まで、三井記念美術館(東京都中央区)で、「特別展 魂を込めた円空仏――飛騨・千光寺を中心にして」という円空展が開催されました。

「特別展 魂を込めた円空仏――飛騨・千光寺を中心にして」では、日本各地に残る円空の作とされる神仏像71件を展示。

その一部をご紹介すると――

| 神像 小川神明神社 愛染明王坐像 霊泉寺 迦楼羅(鳥天狗)立像 千光寺 柿本人麻呂坐像 東山神明神社 護法神立像 千光寺 金剛神立像 飯山寺 如意輪観音菩薩坐像 東山白山神社 不動明王立像及び矜羯羅童子立像・制吒迦童子立像 千光寺 不動明王立像 素玄寺 聖観音菩薩立像 荒原石仏 十一面観音菩薩立像 村上神社 千手観音菩薩立像及び聖観音菩薩立像・龍頭観音菩薩立像 清峯寺 十一面観音菩薩立像及び今上皇帝立像・善女龍王立像 桂峯寺 弁財天坐像及び二童子立像 千光寺 弁財天立像 飛騨国分寺 白山妙理大権現坐像 小川神明神社 八幡大菩薩立像 住吉神社 地蔵菩薩坐像 中山地蔵堂 薬師如来立像 薬師堂 阿弥陀如来坐像及び二十五菩薩立像 光円寺 |

これら円空仏のなかで、展示の目玉となったのは、高さ2メートル以上もある「護法神立像」や、31体ある「三十三観音立像」、岐阜・千光寺の「両面宿儺坐像」(りょうめんすくなざぞう)でした。

円空展(2024年)

円空—旅して、彫って、祈って—(あべのハルカス美術館)

2024年2月2日から4月7日にかけて、大阪市のあべのハルカス美術館で「円空—旅して、彫って、祈って—」という円空展が開催されました。

円空の生涯と活動をたどる内容で、関西での大規模な円空展は約20年ぶりとのこと。

この円空展は巡回なしの単独開催でした。

円空の現存する仏像は約5000体ありますが、あべのハルカス美術館での円空展では、そのうちの約160体を展示。

「旅の始まり」「修行の旅」「神の声を聴きながら」「祈りの森」「旅の終わり」という5章構成で、円空の初期から晩年にいたる生涯をたどる構成でした。

第1章「旅の始まり」では、「十一面観音菩薩立像」など、円空初期の作品を展示。

第2章「修行の旅」では、初期の作風とは打って変わり、流木などからそのまま仏を彫り出す、ゴツい作風への変化がわかるように展示。

第3章「神の声を聴きながら」では、天台宗寺門派本山の園城寺に伝わる「善女龍王立像」や栃木・青龍寺の「不動明王立像」など、円空50歳前後の仏像作品を展示。

第4章「祈りの森」では、飛騨(現・岐阜県)の千光寺に滞在し、仏像彫刻に没頭した時期の、数々の円空仏を展示。

最終章の第5章では、円空の独自性がいかんなく発揮された「両面宿儺坐像」(りょうめんすくなざぞう)や「観音三十三応現身立像」など、晩年の10年間に彫られた作品が展示されました。

▼円空の生涯や円空仏の特徴や魅力について知りたい方は、こちら↓↓↓