日本に住んでいるなら、誰もが一度は目にしたことがある建物があります。

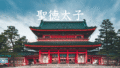

平等院鳳凰堂(京都府宇治市)です。

え、行ったことない?

いえいえ、10円玉の裏に描かれているので、誰もが見たことがあるはずですよ^^

私は、これまで3回、実際に行ったことがありますが、とても威厳と風格がある建物です。

その平等院鳳凰堂の本尊(ほんぞん)は阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)です。

国宝です。

しかし、その阿弥陀如来坐像が誰の手によって造られたのかについて知っている人は少ないのではないでしょうか。

造像したのは、平安時代中期に活躍した仏像彫刻家=「仏師」の定朝(じょうちょう:?〜1057)です。

あまり有名ではありませんが、定朝は日本彫刻史に革命を起こした〝仏師の源流〟と言える存在なのです。

この記事では、平安貴族を魅了し、日本の仏像彫刻を大きく変えた定朝の生涯と、その独特な作風「定朝様式」の秘密に迫ってみます^^

定朝って、どんな人?

定朝は、生没年こそ不明確ですが、平安時代中期の康尚(こうじょう)という仏師の子として生まれました。

康尚は、それまでの寺院に所属する仏師とは異なり、独立した工房を構えたとされる革新的な人物です。

定朝もまた、父の跡を継ぎ、仏師としての才能を開花させました。

定朝の名が歴史に初めて現れるのは、藤原道長が創建した法成寺(ほうじょうじ)での仏像制作です。

この造像で父とともに責任者を務めた定朝は、その功績が認められ、仏師として初めて「法橋」(ほっきょう)という高い僧侶の位を授けられました。

このことは、たんなる職人ではなく、仏教の興隆に貢献した人物として、その社会的地位が公に認められた画期的な出来事でした。

定朝は当時の権力者である藤原道長や、その子・藤原頼通(ふじわらのよりみち)といった貴族たちに重用され、定朝の工房は最盛期には125人もの仏師を動員するほどの巨大な組織へと発展しました。

晩年に制作した仏像は、「尊容満月のごとし」(『春記』)「天下これをもって仏の本様となす」「その金躰まことに真像にむかうがごとし」(『長秋記』)などと貴族たちから絶賛され、定朝の作風は〝仏像のお手本〟として広く知られるようになりました。

定朝の偉業はこれだけにとどまりません。

定朝は、後世に大きな影響を与えた仏師集団である「慶派」「円派」「院派」の源流となったのです。

運慶や快慶といった鎌倉時代の名仏師たちも、その系譜をさかのぼれば、定朝にたどり着くのです。

定朝はまさに、日本の仏像界における偉大な始祖なのです。

このように見てくると、定朝は、たんなる仏師の枠を超えて、時代のニーズを読み解き、新しいビジネスモデルを確立した先駆者であったのではないでしょうか。

父・康尚の代から続く工房を大規模な組織へと発展させ、社会的な地位も築き上げた手腕は、現代のクリエイターや経営者にも通じるものがあると思います。

定朝は、芸術性と経営手腕を兼ね備えた非凡な人物だったのでしょうね^^

▼慶派、円派、院派について知りたい方は、こちら↓↓↓

仏像制作に革命をもたらした「定朝様式」と「寄木造」

定朝は、日本の仏像彫刻に2つの大きな革命をもたらしたと言われています。

「定朝様式」(じょうちょうようしき)と「寄木造」(よせぎづくり)です。

「定朝様式」って何?

「定朝様式」というのは、定朝が確立した仏像の様式のことです。

定朝が登場する以前の平安時代前期の仏像は、中国・唐の影響を強く受け、力強く、重厚な作風が主流でした。

しかし、当時の貴族たちは、より優美で穏やかな、日本独自の美意識に合った仏像を求めていました。

定朝は、そのニーズを的確に捉え、新しい仏像様式=「定朝様式」を確立します。

「定朝様式」は次のような特徴を持っています――

- 丸みを帯びた顔立ち:ふっくらとした頬(ほお)と穏やかな表情

- 浅く繊細な彫り:衣のひだ(衣文)が浅く、滑らかに流れるような表現

- 優雅なプロポーション:全体的にバランスが取れ、穏やかで自然な印象

定朝様式は、見る者の心を静め、穏やかにする、平安貴族が理想とした極楽浄土の仏の姿を具現化したものでした。

仏像の大量生産を可能にした「寄木造」

定朝のもう1つの功績が、「寄木造」(よせぎづくり)という技法を完成させたことです。

それまでの仏像は、1本の大きな木材から仏像全体を彫り出す「一木造」(いちぼくづくり)」が主流でした。

しかし、一木造には次のような問題点がありました——

- 大きな木材が必要:巨像を彫るためには、巨大な木が必要で、材料の確保が困難

- 制作に時間がかかる:1人の仏師がすべての工程を行うため、完成までに長い年月を要する

- 木がひび割れるリスク:乾燥によって木が割れるリスクが高い

定朝は、これらの問題を解決するため、寄木造を完成させます。

寄木造では、複数の木材を組み合わせ、1体の像を形づくります。

頭部、体幹、腕、脚などを別々に彫り、最後にそれらを組み合わせて全体を完成させるのです。

寄木造には、次のようなメリットがありました——

- 材料の確保が容易:小さな木材を組み合わせるため、大きな木材を探す必要がない

- 分業が可能:複数の仏師が同時に作業できるため、制作スピードが大幅にアップ

- ひび割れるリスクが低い:木材をくり抜く「内刳り」(うちぐり)という技法と組み合わせることで、ひび割れを防ぐことができる

寄木造の完成により、定朝の工房は、短期間で質の高い、大規模な仏像を量産することが可能になりました。

時代のニーズに応える定朝様式の仏像は全国に広まり、日本の仏像彫刻のあり方を根本から変えたのです。

こうしたところに、定朝のプロデューサー的な能力が見て取れますね。

阿弥陀如来像(平等院鳳凰堂)は定朝の唯一無二の傑作!

定朝は生涯にわたり数多くの仏像を制作しましたが、残念ながら、そのほとんどが火災や戦乱で失われました。

そのため、定朝の作であることが確実な現存する作品は、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像ただ一体のみとされています。

この阿弥陀如来坐像は、藤原頼通が極楽浄土を現世に再現しようと建立した平等院鳳凰堂の中心に安置されています。

1053年に完成した阿弥陀如来坐像は、定朝様式と寄木造の技術が高度に交わった傑作で、定朝の才能と功績を今に伝える貴重な作品です。

この阿弥陀如来像は、次のような特徴を持っています——

- 穏やかで慈悲に満ちた表情:半開きの目、ふっくらした頬(ほお)、優しい口元は、見る者を極楽浄土へ導くかのように穏やかである

- 完璧なプロポーション:頭、胸、腹、膝など、身体の各部が絶妙なバランスで構成され、安定感と優雅さが同居している

- 華やかな光背と天蓋:像の背後には、雲文と飛天(楽器を奏でる天人)が透かし彫りされた光背が輝き、頭上には精巧な天蓋が吊るされている。これらも、定朝の工房で制作されたと考えられている

私はかつて、この目で平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像を見たことがありますが、どっしりとした安定感と安心感、静寂さを感じ、心のなかが静まり返るのを感じました。

と同時に、平安貴族が定朝様式の仏像を求めた理由がなんとなくわかるような感覚を持ちました。

平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像は、時代を超えて、人びとの心を癒す力を持っているのだと思います。

ちなみに、鳳凰堂の内部の南北の壁に取りつけられた、大きさ約50cmの、52体の雲中供養菩薩像(うんちゅうくようぼさつぞう)も見どころです。

それぞれの菩薩が雲に乗り、楽器を奏でたり、踊ったりする姿は、極楽浄土の楽しげな様子を表現しています。

これらの菩薩像も定朝一門による造像とされ、本尊の阿弥陀如来坐像と一体となって、平安貴族が思い描いた理想郷を今に伝えています。

なぜ定朝は現代で有名ではないのか?

定朝は日本の仏像界において、これほどまでに大きな功績を残しながら、なぜ運慶や快慶ほど有名ではないのでしょうか?

それは、定朝作と確実に言える現存作品が1体しかないからでしょう。

平安時代後期は、飢饉や戦乱が相次ぎ、定朝が手がけた数多くの仏像が失われてしまいました。

記録上は数多くの仏像を制作したことがわかっていますが、実際に定朝が彫ったと断定できるのは、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像だけなのです。

運慶や快慶の場合は、鎌倉時代に造像された、東大寺南大門の金剛力士像や興福寺の無著・世親像といった傑作が現代にも存在しています。

その迫力やリアリズムは、時代を超えて人びとの心をつかみ、その名を広く知らしめることになったのです。

しかし、定朝の作品は1体しか残されていませんが、その功績を現存する仏像の数だけで測ることは決してできません。

定朝は、仏像の和様化を完成させ、さらに、仏師という職業の社会的地位を向上させました。

定朝が築いた仏像制作のシステムと様式は、後世の仏師たちに受け継がれ、運慶や快慶といった鎌倉時代の慶派仏師たちが活躍する土壌をつくったのです。

定朝の真価は、仏像制作そのものだけでなく、日本の仏像制作全体に与えた〝革命〟にあると言えるでしょう。

そんな定朝の生涯を知ると、私は定朝の不運さと偉大さを同時に感じます。

もしも定朝が造像した仏像がもっと現代に残っていたら、日本の美術史の教科書の内容はかなり違っていたかもしれないからです。

運慶や快慶と同程度、いや、それ以上の扱いだったかもしれません。

とはいえ、定朝の現存作品は平等院鳳凰堂の阿弥陀如来座像のたった1体だけですが、その1体だけで定朝の才能は雄弁に物語られています。

作品の数ではなく、その質と影響力で歴史に名を刻んだ定朝は、まさに天才以外の何者でもなかったのだと、私は思います。