日本の歴史の授業で必ず登場する人物といえば聖徳太子(574-622年)です。

お札にもたびたび採用されていますが、「聖徳太子って結局何をした人なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

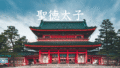

聖徳太子は飛鳥時代に推古天皇のもとで「摂政」(せっしょう)を務めた人物です。

政治の補佐を行い、日本の国家体制づくりに大きく貢献しました。

この記事では、聖徳太子が「何をした人」なのかを、代表的な功績を取り上げながらわかりやすく解説していきます。

冠位十二階は画期的な人事制度!生まれより能力を重視

603年、聖徳太子は「冠位(かんい)十二階」という新しい身分制度を導入しました。

それまで日本では「氏姓制度」と呼ばれる仕組みが支配的で、役職や身分は生まれによって決まっていました。

どれほど能力があっても、身分が低ければ出世できなかったのです。

そこで聖徳太子は、身分にとらわれず優れた人材を政治に登用できる仕組みを整えました。

「徳・仁・礼・信・義・智」という六つの徳目をそれぞれ、大徳・小徳というように大・小に分けることで十二の序列をつけ、役人など個人の能力や功績に応じて色の異なる冠を授けました。

こうして、生まれではなく能力によって登用される制度が確立され、政治参加の門戸が広がったのです。

さらに、冠位十二階には外交的な意味もありました。

当時、中国や朝鮮半島などでも階級制度が導入されていたため、日本も独自の制度を整えることで、国際的な国家としての体裁を示す効果もあったと考えられています。

能力主義は現在の日本において人事制度として当たり前のように存在していますが、世襲制が根強かった当時にこうした制度を打ち立てたのは、非常に画期的な取り組みだったのではないでしょうか。

この制度が実施できたのも、世襲制に不満を抱いていた人々が少なくなかったのかもしれませんね。

▼冠位十二階をわかりやすく、詳しく解説!こちらをクリック↓↓↓

十七条憲法は「和」の精神で古代日本を束ねた聖徳太子の〝社訓〟

604年、聖徳太子は「十七条の憲法」を制定しました。

これは近代的な憲法とは異なり、国民に向けた法律ではなく、豪族や役人に対する道徳的な規範でした。

この憲法で最もよく知られているのが「和を以(もっ)て貴(とうと)しとなす」という第一条の言葉です。

人々が争わず、調和を大切にすることを政治の基本としたのです。

続く第二条では「三宝」(仏・法・僧)を敬うべきとし、仏教を重視する姿勢を示しました。

第三条では「天皇の命令に従うこと」を定め、和の精神・仏教の尊重・天皇中心の国家体制という3つの柱を理想として掲げています。

豪族同士の利害が対立しやすかった時代において、十七条の憲法は政治に統一的な方向性を与える役割を果たしました。

ここに聖徳太子が描いた「天皇を中心に据えた国づくり」の理念がはっきりと表れているのです。

聖徳太子の理想が明確に掲げられた十七条憲法は、現代でいえば会社の「社訓」のようなものに近いのかもしれません。

皆が同じ方向性や目標を共有することで、組織全体がまとまりやすくなったのでしょうね。

強制的に従わせるのではなく、穏やかなリーダーシップをとったので、人々は受け入れやすかったのではないでしょうか。

▼憲法十七条についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリック↓↓↓

遣隋使:皇帝を激怒させた「日が昇る国」の外交戦略!対等を目指した聖徳太子の挑戦

聖徳太子は、当時の先進国であった隋へ遣隋使を派遣し、国際交流を推進しました。

隋と対等の立場で国交を結び、発展した文化を取り入れることが目的でした。

607年には小野妹子を使者とする遣隋使を派遣します。

このとき送った国書には、「日が昇る国の天子から、日が沈む国の天子へ」という表現があり、隋の皇帝・煬帝(ようだい)を激怒させました。

「日が昇る国」とは日本のこと、そして「日が沈む国」とは隋のことを指します。

中国では「天子」とは皇帝一人を指す言葉であり、日本が対等な立場を主張したことは大きな挑発だったからです。

それでも煬帝は日本との国交を断絶しませんでした。

当時、隋は朝鮮半島の高句麗(こうくり)との戦いに苦しんでおり、新たな敵をつくる余裕がなかったからです。

結果的に、この外交戦略は日本が中国と対等に交流できることを示し、国際社会での地位を高めることにつながりました。

また、遣隋使を通じて日本は中国の先進的な制度や文化を学びました。

冠位十二階や十七条憲法の思想にも、こうした国際交流の成果が色濃く反映されています。

さらに、仏教や建築技術、文字文化の発展にも大きな影響を与えました。

国内政治だけでなく外交にも優れていた聖徳太子。

穏やかなイメージとは異なり、強気な外交姿勢は意外ですが、当時の世界情勢を見据えたうえでの勝算があったのだと思います。

そこには、したたかな一面も垣間見えますね。

▼遣隋使に隠された聖徳太子の外交戦略とは?こちらをクリック↓↓↓

仏教興隆:聖徳太子が示した国家戦略とは?

さらに聖徳太子の大きな功績は、仏教の興隆に尽力したことです。

当時の日本では、仏教を受け入れるかどうかをめぐり豪族の間で対立が起きていました。

蘇我(そが)氏は仏教を推進し、物部(もののべ)氏は神道を重視して反対していたのです。

聖徳太子は仏教を国家の精神的支柱と位置づけ、594年には「三宝を篤(あつ)く敬え」という詔(みことのり)を発して、国として仏教を保護する方針を明らかにしました。

さらに十七条憲法でも「三宝を敬え」と明記し、仏教を官人の道徳規範の中心に据えました。

また、大阪には四天王寺を建立し、貧しい人々や病人を救う施設を併設して社会福祉的な役割を持たせました。

奈良には法隆寺を建て、仏教研究と文化発展の拠点としました。

法隆寺は今も世界最古の木造建築として残り、当時の文化の高さを伝えています。

さらに太子自身も仏教を深く学び、「三経義疏」(さんぎょうぎしょ)を著したと伝えられています。

これは「法華(ほっけ)義疏」「維摩経(ゆいまぎょう)義疏」「勝鬘経(しょうまんぎょう)義疏」の注釈書であり、難解な教えを日本人にも理解できるよう工夫したことで、仏教が広く定着する基盤を築きました。

仏教は単なる精神的な支えにとどまらず、政治の指針となり、国の施設にも取り入れられ、文化へと発展していったのですね。

こうした姿勢があったからこそ、役人だけでなく国民にも受け入れられやすくなったのだと想像できます。

▼三経義疏についてわかりやすく解説しています!こちらをクリック↓↓↓

聖徳太子はなぜ「聖人」として語り継がれるのか?日本の土台を築いた功績と伝説

聖徳太子は622年に49歳で亡くなりました。

聖徳太子の死後、日本はふたたび権力争いの混乱期に入りますが、残された制度や思想はその後も大きな影響を与えました。

「和の精神」「仏教の尊重」「天皇中心の国家体制」は奈良時代や平安時代に受け継がれ、日本の歴史の土台となっていきます。

また、太子は後世にさまざまな伝説を伴って語られるようになりました。

「十人の話を同時に聞き分けた」「未来を予言した」といった超人的な逸話が生まれ、やがて全国に「聖徳太子信仰」が広まります。

政治家としてだけでなく、信仰の対象としても日本人の精神文化に影響を与え続けたのですね。

生前は「厩戸皇子」(うまやどのおうじ)「厩戸王」(うまやどのおう)などと呼ばれていましたが、没後に贈られた「聖徳太子」という尊称は「聖人の徳を備えた皇太子」という意味を持ちます。

この呼び名自体が、神格化されていったことを物語っているようです。

近年の研究では、従来の功績すべてを聖徳太子1人が成し遂げたわけではないという説が議論されています。

しかし、それでも「聖徳太子」という名が後世まで伝わっているのは、彼が特別な存在として敬われ、人々の心に深い敬意と畏敬を与えた証拠だと、私は思います。

聖徳太子は、推古天皇を補佐して政治を支え、冠位十二階によって能力主義を導入し、十七条憲法で政治の理想を示しました。

さらに、遣隋使を派遣して国際交流を推進し、仏教を国家の基盤に据えることで文化と精神に深い影響を与えました。

つまり、聖徳太子は 政治・外交・宗教の三分野で大きな改革を成し遂げ、日本が国家として歩み始めるための土台を築いた存在なのです。

「聖徳太子って結局何をした人なの?」という問いに答えるならば、「日本の政治と文化の基礎を築いた飛鳥時代の改革者」と言えると思います。

【付録】聖徳太子にまつわる謎を一挙紹介!

▼蘇我馬子とは協力関係にあった?それとも対立していた?真相はこちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子の言葉が現代人へ語りかけるメッセージとは?こちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子の死因は病気?暗殺?詳しくはこちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子実在説vs.非実在説を徹底解説!詳しくはこちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子が10人の話を聞き分けられたって本当?真偽が気になる方はこちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子に生まれ変わり説があるのはなぜ?こちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子は地球儀をつくっていた!?詳しくはこちらをクリック↓↓↓